Seminare im Wintersemester 2025 / 2026

Outside Outside – Campus W

Seminar

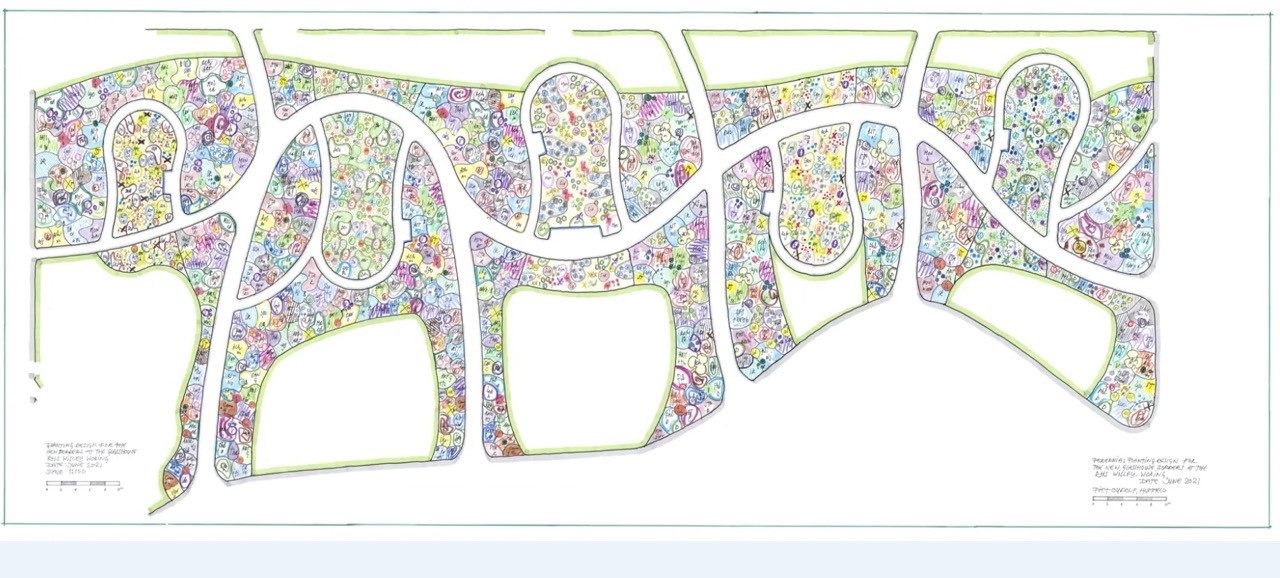

Abb.: Piet Oudolf, Planting Plan

Prof. Bettina Kraus, AM Laura Bruder

Die Weiterentwicklung des Campus Weissenhof der Kunstakademie im Kontext seiner bestehenden räumlichen und inhaltlichen Gegebenheiten bildet einen außergewöhnlichen Ausgangspunkt. Sie eröffnet die Chance, Freiräume neu zu definieren und stärker in den Akademiealltag einzubinden. Daher erfolgte zunächst eine wissenschaftlich-theoretische Auseinandersetzung mit zentralen Strategien der Campus- und Freiraumentwicklung.

Im Mittelpunkt standen Konzepte des Place Making, die den Freiraum als identitätsstiftenden Ort begreifen (Project for Public Spaces 2009). Ein gemeinschaftlich genutzter öffentlicher Außenraum wird dabei nicht nur als infrastrukturelle Ergänzung, sondern als soziales Zentrum verstanden, das zugleich eine Schnittstelle zur Nachbarschaft bildet. Dieses Denken knüpft an Henri Lefebvres Idee des „Rechts auf Stadt“ (1968) an, das die Teilhabe der Bewohner:innen an der Gestaltung urbaner Räume einfordert. Für den Hochschulkontext bedeutet dies, die Akademie nicht als abgeschlossenen Bildungsort, sondern als offenen Akteur im Stadtraum sichtbar zu machen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Reduktion von Versiegelung. Der Rückbau nicht genutzter Flächen zugunsten einer qualitätsvollen Verdichtung orientiert sich an aktuellen Diskursen zur nachhaltigen Stadtentwicklung (Newman & Jennings 2012). Hierbei können klimaresiliente Elemente integriert werden, wie sie die 3-30-300-Regel beschreibt (Konijnendijk 2021): mindestens drei Bäume im Sichtfeld, 30 % Baumkronenbedeckung im Quartier und ein Grünraum in maximal 300 Metern Entfernung. Diese Leitlinie bietet einen praxistauglichen Maßstab, um Freiraumqualitäten systematisch zu steigern.

Darüber hinaus wurde die öffentliche Durchwegung als städtebauliche Schnittstelle betrachtet. Jan Gehl (2011) betont in Life Between Buildings, dass die Qualität urbaner Räume wesentlich durch alltägliche Begegnung und Durchquerung geprägt wird. Übertragen auf den Campus bedeutet dies: Wege schaffen nicht nur funktionale Verbindungen, sondern symbolisieren Offenheit, erhöhen die Sichtbarkeit der Hochschule und ermöglichen Teilhabe an künstlerischen Prozessen.

Auch Fragen der Verdichtung und Synergien

standen im Fokus. In Anlehnung an Richard Sennetts Überlegungen zur

„kooperativen Stadt“ (2018) zeigt sich, dass räumliche Nähe und geteilte

Infrastruktur nicht nur Effizienzgewinne bringen, sondern auch

interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern. Der Campus wird damit zu einem Ort

produktiver Verdichtung, an dem gemeinschaftliches Arbeiten räumlich erfahrbar

wird.

Gleichzeitig machte die Analyse deutlich, dass die bereits begonnene

Baustelle des Besucherzentrums mit Lärm, Flächenbelegung und eingeschränktem

Zugang die Nutzung der Freiräume erheblich beeinträchtigt. Besonders im

Frühjahr und Sommer verschärft sich diese Situation, was die Notwendigkeit

flexibler und temporärer Freiraumstrategien verdeutlicht.

Aufbauend auf dieser theoretischen Grundlage entwickelte das Seminar konkrete Nutzungsszenarien für den Hof des Altbaus sowie die Fläche hinter dem Neubau. Ziel ist es, trotz baulicher Einschränkungen Aufenthaltsqualitäten zu schaffen und den Freiraum als Ressource für Lehre und Campusleben zu aktivieren. Unter dem Gesichtspunkt des zirkulären Bauens (Braungart & McDonough 2002) und der Nutzung lokal verfügbarer Ressourcen soll hierfür ein 1:1-Projekt entstehen, das im Sommersemester entwickelt und praktisch umgesetzt wird. Die experimentelle Arbeit im Maßstab 1:1 erlaubt es, die im Wintersemester erarbeiteten theoretischen Ansätze konkret zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

The further development of the Weissenhof Campus of the Academy of Fine Arts, within the context of its existing spatial and content-related conditions, provides an extraordinary starting point. It offers the opportunity to redefine open spaces and integrate them more closely into everyday academic life. For this reason, the project began with a scientific-theoretical examination of central strategies for campus and open-space development.

At the core were concepts of place making, which regard open space as a site of identity formation (Project for Public Spaces 2009). A collectively used public outdoor space is thus not understood merely as an infrastructural addition, but as a social center that simultaneously creates an interface with the neighborhood. This approach builds on Henri Lefebvre’s idea of the “right to the city” (1968), which demands residents’ participation in the shaping of urban spaces. In the university context, this means making the academy visible not as a closed educational enclave, but as an active, open actor within the urban fabric.

Another important aspect concerns the reduction of sealed surfaces. The removal of unused areas in favor of high-quality densification is guided by current discourses on sustainable urban development (Newman & Jennings 2012). In this context, climate-resilient elements can be integrated, as described by the 3-30-300 rule (Konijnendijk 2021): at least three trees within view, 30% canopy cover within the neighborhood, and a green space within a maximum distance of 300 meters. This guideline offers a practical benchmark for systematically enhancing the qualities of open space.

Furthermore, public permeability was considered as an urban interface. In Life Between Buildings, Jan Gehl (2011) emphasizes that the quality of urban space is essentially shaped by everyday encounters and passage. Applied to the campus, this means that pathways not only provide functional connections but also symbolize openness, increase the visibility of the university, and enable participation in artistic processes.

Questions of densification and synergies were also central. Following Richard Sennett’s reflections on the “cooperative city” (2018), it becomes clear that spatial proximity and shared infrastructure not only generate efficiency gains but also foster interdisciplinary collaboration. The campus thus becomes a place of productive density, where collaborative work is spatially tangible.

At the same time, the analysis revealed that the ongoing construction of the visitor center, with its noise, space occupation, and restricted access, significantly impairs the use of open spaces. This situation becomes particularly acute in spring and summer, underlining the need for flexible and temporary open-space strategies.

Building on this theoretical foundation, the seminar developed concrete usage scenarios for the courtyard of the old building as well as the area behind the new building. The aim is to create qualities of stay despite construction-related limitations and to activate open space as a resource for teaching and campus life. With a focus on circular building (Braungart & McDonough 2002) and the use of locally available resources, a 1:1 project is to be developed and implemented during the summer semester. Working experimentally at a 1:1 scale makes it possible to test and further develop the theoretical approaches elaborated in the winter semester.

Geöffnet für Hörer*innen anderer Studiengänge, jedoch wünschenswert in Kombination mit dem Modul 23 – dem Entwurf – zu bearbeiten.

Anmeldung via laura.bruder@abk-stuttgart.de

Open to students from other degree programs, but preferably to be taken in combination with Module 23 – Design Studio.

Registration via laura.bruder@abk-stuttgart.de